感染症 & 常規檢驗困境

根據世界衛生組織 (WHO) 統計,感染性疾病在全球死因佔 25% 以上,尤其在敗血症、腦膜炎、肺炎、免疫力低下等族群,其死亡率更高。然而,這些族群以現有傳統病原檢驗方法,檢出率僅有 30~50%,且各有所限制。導致臨床醫師無法即早確認致病原,僅能以自身過往經歷或以經驗性抗生素治療,使感染重症病人無法在最短時間內獲得最佳的診斷與治療。有鑑現行檢驗困境,亞洲準譯 APG 提供科學解決方法 「百微解 APGseq - 感染病原基因定序檢測」!

介紹

根據世界衛生組織 (WHO) 統計,感染性疾病在全球死因佔 25% 以上,尤其在敗血症、腦膜炎、肺炎、免疫力低下等族群,其死亡率更高。然而,這些族群以現有傳統病原檢驗方法,檢出率僅有 30~50%,且各有所限制。導致臨床醫師無法即早確認致病原,僅能以自身過往經歷或以經驗性抗生素治療,使感染重症病人無法在最短時間內獲得最佳的診斷與治療。有鑑現行檢驗困境,亞洲準譯 APG 提供科學解決方法 「百微解 APGseq - 感染病原基因定序檢測」!

百微解 APGseq 是基於總體基因體次世代定序技術 (Metagenomic Next Generation Sequencing, mNGS)

的一項,全面、精準、快速的感染病原基因定序檢測服務。以高通量定序深度加上亞洲準譯 APG 獨有的病原資料庫,可突破傳統臨床檢測極限,一次性對病患檢體進行上萬種病原的定序分析。於

48

小時內提供檢驗報告,找出致病原,並協助臨床醫生進行診斷、擬定最佳治療方案。

和常規檢驗最大差別為無須培養、無須假設、一次檢驗超過上萬種病原,是一項不基於培養的感染檢驗方式。「感染症是急性病!不像慢性病可以慢慢調整!」

百微解

APGseq 高效率的檢測服務,讓急 (病程進展快)、重(病況危及生命)、難(診斷困難) 感染病人,不錯失黃金治療時間,可第一時間得到最正確的診斷治療。

全面:一次檢測可對比 27,000 多跨物種病原 (含細菌、真菌、病毒及寄生蟲)

精準:相較臨床常規檢測,台灣在地臨床試驗數據指出可提高重症患者 62 % 病原檢出率

快速:檢體送達實驗室,24-48 小時內可提供檢驗報告,即時輔助臨床醫師診斷及治療

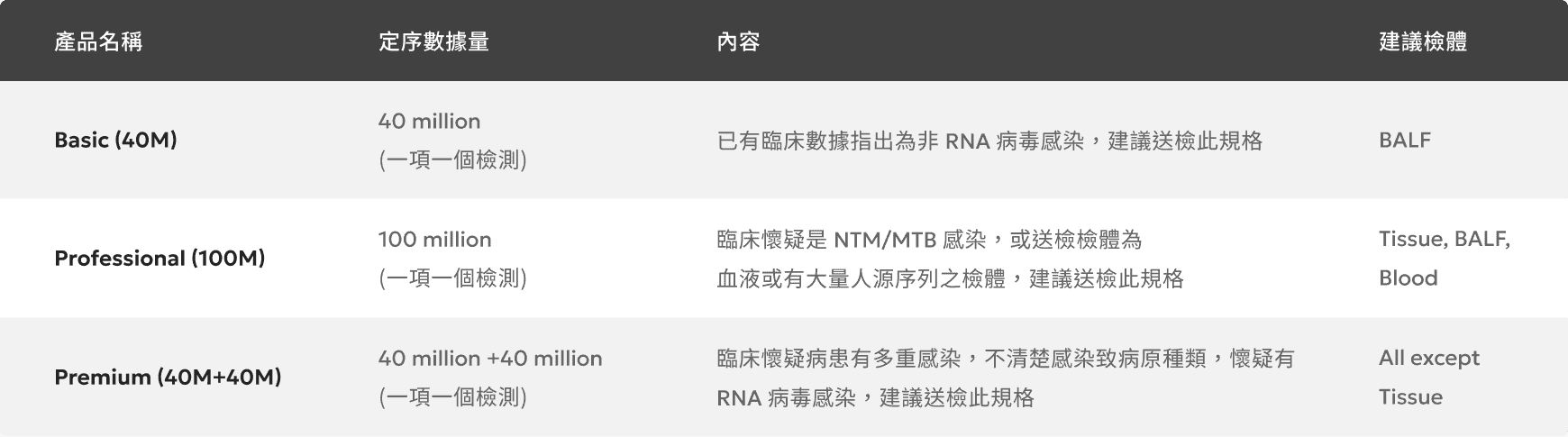

定序數據量為定序儀讀取及產出序列片段的數量,且與檢測敏感度呈正相關,數據量越大;檢測敏感性越高。

經臨床醫師診斷評估判定有檢查臨床需求之感染症病人,例如:敗病程進展急、病情嚴重、或常規病原檢驗診斷困難等族群。

百微解 APGseq 感染病原基因定序檢測,可簡單分成 5 個步驟:

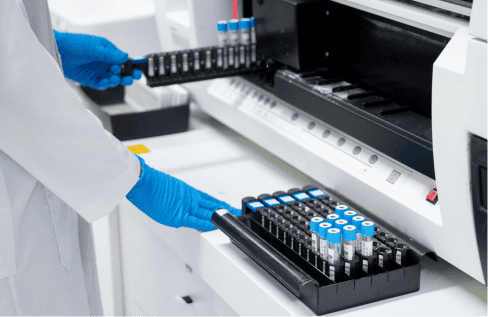

1. 萃取:提取感染症病人檢體內的所有核酸。

2. 建庫:利用 Shotgun 法(酵素)將所有取得的核酸片斷化,給予可辨識標籤。

3. 定序:藉由定序儀透過光學偵測將備好的片斷核酸進行定序,產出序列數據。

4. 分析:定序出序列數據,藉由生物資訊分析及比對病原資料庫,來鑑定哪些序列可能是感染致病原。

5. 報告:醫檢師會再次審核分析出的可能致病原,最後提交檢測報告給醫療機構報告簽屬醫師。

百微解 APGseq 感染病原基因定序檢測,可簡單分成 5 個步驟:

1. 與主治醫師 (臨床開單醫師) 充分討論,選定適合的檢查規格。

2. 主治醫師判定感染部位請相關單位採集對應檢體,如血液、肺泡灌洗液或組織等。

3. 檢查將委託院外認證實驗室 (精準醫療分子檢測實驗室列冊登錄編號 LDT0014 ) 代檢,檢體將送至亞洲準譯分子檢驗實驗室進行實驗

(地址:新北市汐止區新台五路一段 93 號 9F-12 )。

4. 檢查所需時間從檢體送達認證實驗室起算, 3 個工作天內,由實驗室提供實驗室版本檢測報告給醫療機構報告簽屬醫師進行審核。

5. 醫療機構報告簽屬醫師審核後,將發出院內版本檢測報告給主治醫師及相關委託單位。

(沒有任何醫療處置是零風險,以下所列風險已被認定,但仍有些醫師無法預期的風險未列出)

1. 本檢查檢測極限依每個病原微生物的種類而有所不同,約為 1~ 678

(cells/500 mL)

不等,低於該檢測極限的微生物不能保證可以檢出。檢測報告未檢出特定微生物,並不能排除患者感染某種病原微生物的可能性,如處於檢測範圍之外的微生物所造成的感染。

2.

抗感染藥物的使用,可使檢體中微生物含量有所降低,而影響檢體的檢出率。若在採檢前或中已進行抗感染藥物治療,需與主治醫師提前進行溝通,否則也有可能導致檢查不出致病微生物。

3. 鑒於檢測原理和當前技術的侷限,以及受檢者個體差異等,即使在醫院或認證實驗室以嚴格履行工作職責和操作規範的情況下,仍可能存在無法檢出、檢測失敗等情形。

4. 雖然核酸檢測技術準確率極高,但少數檢測錯誤仍可能發生。

5. 少數情況下(如:檢體量不足、凝血、溶血等),採集錯誤檢體部位或檢體萃取的核酸量低於檢測建議範圍,等情況下,仍可能存在無法檢出等情形,建議重新進行採檢。

6.

此檢查的結果不應作為診斷、治療或其它醫療處置決定的唯一基礎。本項試驗檢測到的病原體,也有可能不是感染的確切原因。除了本項試驗外,也可能需要進行其他實驗室檢驗,綜合考量下最終由醫師執行後續臨床處置。

因醫療法規保障就醫者安全,檢測單位責任義務僅限於產出報告, 檢驗報告須由主治醫師進行專業解讀及判斷,報告的說明、後續治療方針,僅能與醫師進行諮詢討論。

輸入關鍵字即可查詢檢測服務、最新消息、代理儀器及常見問題等相關內容

網站對外的相關連結:{br}本網站的網頁提供其他網站的網路連結,您也可經由本網站所提供的連結,點選進入其他網站。但該連結網站不適用本網站的隱私權保護政策,您必須參考該連結網站中的隱私權保護政策。

隱私權政策{br}隱私權聲明:{br}為了維護個人隱私權與支持個人資料保護, SCHEMING.GG 謹以下列聲明,向您說明SCHEMING.GG蒐集個人資料之目的、類別、利用範圍及方式、以及您所得行使之權利等事項;如果您對於隱私權聲明、以下相關告知事項、或與個人資料保護有關之相關事項有任何疑問,可以和客服中心聯絡,將儘快回覆說明。{br}{br}適用範圍:{br}隱私權聲明及其所包含之告知事項,僅適用於所擁有及經營的網站。站內可能包含許多連結、或其他合作夥伴及個別開店店家所提供的商品或服務,關於該等連結網站、合作夥伴網站或個別開店店家之網路店家的隱私權聲明及與個人資料保護有關之告知事項,請參閱各該連結網站、合作夥伴網站或個別開店店家之網路店家。{br}{br}個人資料蒐集之目的與類別:為了提供電子商務服務、售後服務、履行法定或合約義務、保護當事人及相關利害關係人之權益、行銷、客戶管理與服務、以及經營合於營業登記項目或組織章程所定之業務等目的,依照各服務之性質,有可能會蒐集您的姓名、連絡方式(包括但不限於電話、E-MAIL及地址等)、為完成收款或付款所需之資料、IP位址、及其他得以直接或間接識別使用者身分之個人資料。此外,為提升服務品質,會依照所提供服務之性質,記錄使用者的IP位址、以及在相關網站內的瀏覽活動(包括但不限於使用者所使用的軟硬體、所點選的網頁)等資料,而且這些資料僅供作流量分析和網路行為調查,以便於改善相關網站的服務品質,不會和特定個人相連繫。{br}{br}個人資料的利用:{br}所蒐集的足以識別使用者身分的個人資料、消費與交易資料,或日後經您同意而提供之其他個人資料,都僅供於其內部、依照蒐集之目的進行處理和利用、或為完成提供服務或履行合約義務之必要、或依照相關法令規定或有權主管機關(包括但不限於法院或台灣票據交換所)之命令或要求,否則不會將足以識別使用者身分的個人資料提供給本隱私權條款未列入的第三人(包括境內及境外)、或移作蒐集目的以外之使用。我們將持續保管、處理及利用相關資料。在上開蒐集目的範圍內,本商店會將所蒐集的個人資料,提供予合作廠商(包括但不限提供本服務之網站、宅配貨運業者或其他)以協助交易完成或終止。若選擇以信用卡方式支付,僅限信用卡持卡人本人使用,且得就此交易資料向發卡銀行、收單行及持卡人照會並確認是否屬實,於核對無誤後付款程序才算完成。依上開蒐集目的所取得的個人資料,可能會傳送至您的國家或地區以外的地方進行保存或處理,且於符合個人資料保護法的情況下才會將您的資訊傳送至境外。{br}{br}第三方利用與廣告(分析)服務:{br}為優化您的消費體驗,我們提供相關第三方認證服務的功能,第三方認證業者如Google、Facebook、Instagram、Line等,讓您可以利用此功能,更快速地完成本網站的註冊與登入流程。同時,為了讓您能更輕易地接觸所偏好的商品資訊,我們會在不同平台對您作優化廣告投放及使用流程的目的範圍內,將您的個人資料分享給提供廣告分析、投放的服務業者如Google、Facebook、Instagram、Line,另該些服務業者得以為您進行精準的商品廣告安排,此外,我們也已安裝 Google Analytics (分析) 廣告功能。如您欲停用此類功能及服務,建議您可參考Google所提供 不透露資訊的方式 以停用該功能,或與我們聯繫,我們會提供必要的協助。{br}{br}資料安全:{br}將以合於產業標準之合理技術及程序,維護個人資料之安全。請留意,手機號碼是關聯您會員身分的核心認證資訊,若您手機遺失、更換手機號碼、或有變更手機號碼所有權名義時,請務必與聯繫,進一步完成必要的個人資訊變更,以確保您的個人資料、交易資料的安全性與機密性;若您未提出前述資訊變更需求,須自行負擔可能發生的一切損害。{br}{br}資料當事人之權利:{br}資料當事人可以請求查詢、閱覽本人的個人資料或要求給予複本。若您的個人資料有變更、或發現您的個人資料不正確,可以向要求修改或更正;如您所提供之資料錯誤或缺漏,則不受本隱私權聲明之保護。您可要求刪除、停止處理或利用個人資料。但因執行職務或業務所必須者,不在此限。因應歐盟個人資料保護法規(EuropeanUnion General Data Protection Regulation,GDPR),歐盟國家使用者將暫停使用之各服務。若您有任何詢問,請與客服中心聯絡。若您與行使刪除請求權,請與客服中心聯絡,本公司得酌收必要成本費用,並將處理結果以書面之通請求人。{br}{br}Cookie:{br}為了便利使用者,網站可能會讀取儲存在使用者電腦中的cookie資料。使用者可以經由瀏覽器的設定,取消、或限制此項功能,但可能因此無法使用部份網站功能。若您想知道如何取消、或限制此項功能,請與客服中心聯絡。{br}{br}Google Analyics(分析)廣告功能:{br}本服務已安裝 Google Analytics (分析) 廣告功能。本功能僅用於提供分析廣告投放效益及優化使用流程,如您欲停用 Google Analytics (分析)廣告功能,建議您可參考Google所提供「不透露資訊的方式」以停用該功能。{br}{br}影響:{br}若您不願意提供各服務或交易所要求的相關個人資料予,並同意就該等個人資料依法令規定、以及本隱私權聲明及其相關告知內容為相關之個人資料蒐集、處理、利用及國際傳輸,將尊重您的決定,但依照各該服務之性質或條件,您可能因此無法使用該等服務或完成相關交易,並保留是否同意提供該等相關服務或完成相關交易之權利。{br}{br}修訂權利與效力:{br}有權隨時修訂本隱私權聲明及相關告知事項,並得於修訂後公佈在網站,不另行個別通知,您同意更新的隱私權條款仍對您發生效力,因此,您有義務亦隨時可以在網站上詳閱最新版本的隱私權聲明及相關告知事項。

免責聲明{br}一、個人資料的蒐集、處理及利用方式{br}當您造訪本網站或使用本網站所提供之功能服務時,我們將視該服務功能性質,請您提供必要的個人資料,並在該特定目的範圍內處理及利用您的個人資料;非經您書面同意,本網站不會將個人資料用於其他用途。{br}本網站在您使用服務信箱、問卷調查等互動性功能時,會保留您所提供的姓名、電子郵件地址、聯絡方式及使用時間等。{br}於一般瀏覽時,伺服器會自行記錄相關行徑,包括您使用連線設備的IP位址、使用時間、使用的瀏覽器、瀏覽及點選資料記錄等,做為我們增進網站服務的參考依據,此記錄為內部應用,決不對外公佈。{br}為提供精確的服務,我們會將收集的問卷調查內容進行統計與分析,分析結果之統計數據或說明文字呈現,除供內部研究外,我們會視需要公佈統計數據及說明文字,但不涉及特定個人之資料。{br}{br}二、資料之保護{br}本網站主機均設有防火牆、防毒系統等相關的各項資訊安全設備及必要的安全防護措施,加以保護網站及您的個人資料採用嚴格的保護措施,只由經過授權的人員才能接觸您的個人資料,相關處理人員皆簽有保密合約,如有違反保密義務者,將會受到相關的法律處分。{br}如因業務需要有必要委託其他單位提供服務時,本網站亦會嚴格要求其遵守保密義務,並且採取必要檢查程序以確定其將確實遵守。